La qualité de l’eau au cœur des travaux d’Émilie Jardé

Publié par CNRS Bretagne et Pays de la Loire, le 25 février 2025 170

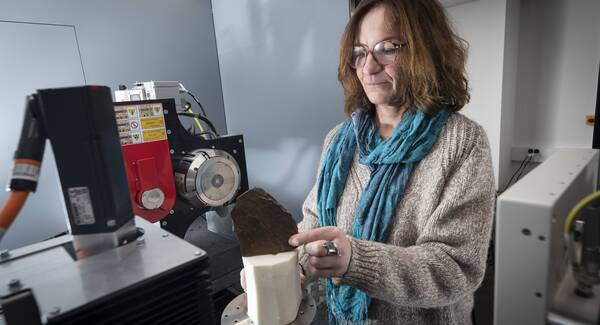

De la Bretagne aux Kerguelen, Émilie Jardé traque les molécules organiques présentes dans l’eau. Cette chargée de recherche CNRS au laboratoire Géosciences Rennes (CNRS/Université de Rennes) au sein de l’Observatoire des sciences de l’environnement de Rennes (OSERen) remonte ensuite à leur origine, leur devenir et leur réactivité.

A

l'occasion de la journée internationale des femmes et filles de

sciences, le 11 février 2025, et jusqu'à la journée internationale des

droits des femmes le 8 mars 2025, découvrez la diversité des recherches

menées par les scientifiques du CNRS à travers une série d'entretiens.

Cette opération est labellisée Année des Géosciences 2024-2025. |

Quel est votre parcours ?

J’ai

mené des études en géologie à la faculté des sciences de Nancy, ce qui

m’a donné des bases naturalistes sur l’observation et la compréhension

des paysages. En dernière année, j’ai suivi un cours de géochimie

organique qui a été une révélation. Si cette discipline est

historiquement liée à la géochimie pétrolière, elle répond également à

des thématiques de recherche environnementale via l’analyse de la

matière organique. J’ai alors obtenu un doctorat où j’ai étudié les

matières organiques présentes dans les boues en sortie de stations

d’épuration.

J’ai ensuite effectué un postdoctorat en Oklahoma

(États-Unis) où j’ai utilisé des isotopes pour tracer l’origine de

molécules organiques, qu’elles soient naturelles ou anthropiques, dans

des eaux de surface et souterraines. J’ai été recrutée au CNRS à

Géosciences Rennes en 2006.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’aller vers les sciences et la recherche ?

J’ai

été attirée très tôt par les sciences naturalistes, comme la biologie

et la géologie. J’étais même fascinée par la vulcanologie. Ce qui

m’agite dans la recherche, c’est la curiosité, le désir d’observer et de

comprendre. J’aime la rigueur de la démarche scientifique et me nourrir

des échanges avec les collègues. Le collectif est primordial en

recherche. Et comme mes travaux sont très appliqués, j’ai l’impression

de contribuer à la société.

Quels sont vos thèmes de recherche ?

Je

suis un peu la « Nellie Bly » de l’eau ! Mes recherches sont ancrées

sur les questions de qualité de l’eau superficielle et l’impact des

activités humaines sur la dégradation de sa qualité, sous pressions

essentiellement agricoles, microbiologiques et chimiques tels que les

nitrates, phosphores, pesticides et biocides. D’autre part, les flux de

carbone dissous dans les (agro)hydrosystèmes peuvent impacter la santé

des écosystèmes et la santé humaine, en ayant un rôle déterminant dans

la formation de composés cancérigènes lors de la potabilisation de l’eau

ou le cotransport de polluants organiques ou inorganiques.

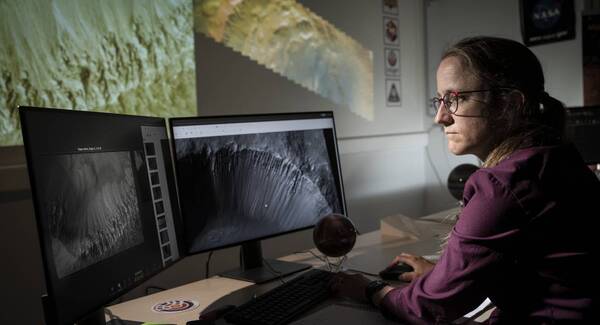

Les

contaminations microbiologiques des eaux représentent une des nombreuses

problématiques auxquelles sont soumis les milieux littoraux, empêchant

la baignade et contaminant les coquillages, ce qui arrive sur les côtes

bretonnes. Des molécules chimiques peuvent tracer les sources

microbiennes pour mieux identifier l’origine de ces contaminations et

ainsi les gérer. J’ai aussi travaillé au Laos, où l’accès à une eau

potable de qualité est un problème sanitaire qui perdure, ainsi qu’aux

îles Kerguelen, où je m’intéresse à la nature et à la dynamique de la

matière organique dissoute transférée par les rivières, en lien avec la

fonte des glaciers sur cette île très isolée où les transferts de

matière, vers l’océan Austral, jouent un rôle important en tant que

source de nutriments à la base de la chaîne alimentaire océanique.

Quel regard portez-vous sur la place des femmes dans votre discipline ?

Il

y a encore beaucoup de choses à faire car les femmes restent

sous-représentées en géosciences, et cela s’aggrave au fur et à mesure

que l’on monte dans la hiérarchie. Les femmes composent 35 % des

effectifs permanents du CNRS, mais seulement 30 % en géosciences, qui

impliquent souvent des travaux sur le terrain, parfois dans des

environnements hostiles ou isolés. Ces conditions peuvent décourager

certaines femmes en raison des préjugés ou des contraintes

socioculturelles, comme les questions de sécurité ou de vie familiale.

Il faut dépasser ces préjugés en mettant en avant des femmes

scientifiques qui pourront inspirer les collégiennes, lycéennes et

étudiantes à s’engager dans cette voie.

Quand je suis allée aux

Kerguelen en 2017, il y avait dix jours de bateau au départ de la

Réunion et la mission durait trois mois sur place. Un collègue masculin,

pourtant lui aussi parent et participant à la même expédition, m’a

alors dit que j’avais abandonné ma famille le temps de la mission. Ce

genre de remarque n’est pas isolée…

Heureusement, le CNRS, comme

d’autres institutions, porte des groupes de travail sur les valeurs

sociétales. Les femmes y sont cette fois majoritaires, et il faut que le

temps qu’elles y dédient soit reconnu et valorisé pour qu’elles

continuent à s’engager.

Lire la suite sur le site du CNRS en Bretagne et Pays de la Loire : https://www.bretagne-pays-de-l...